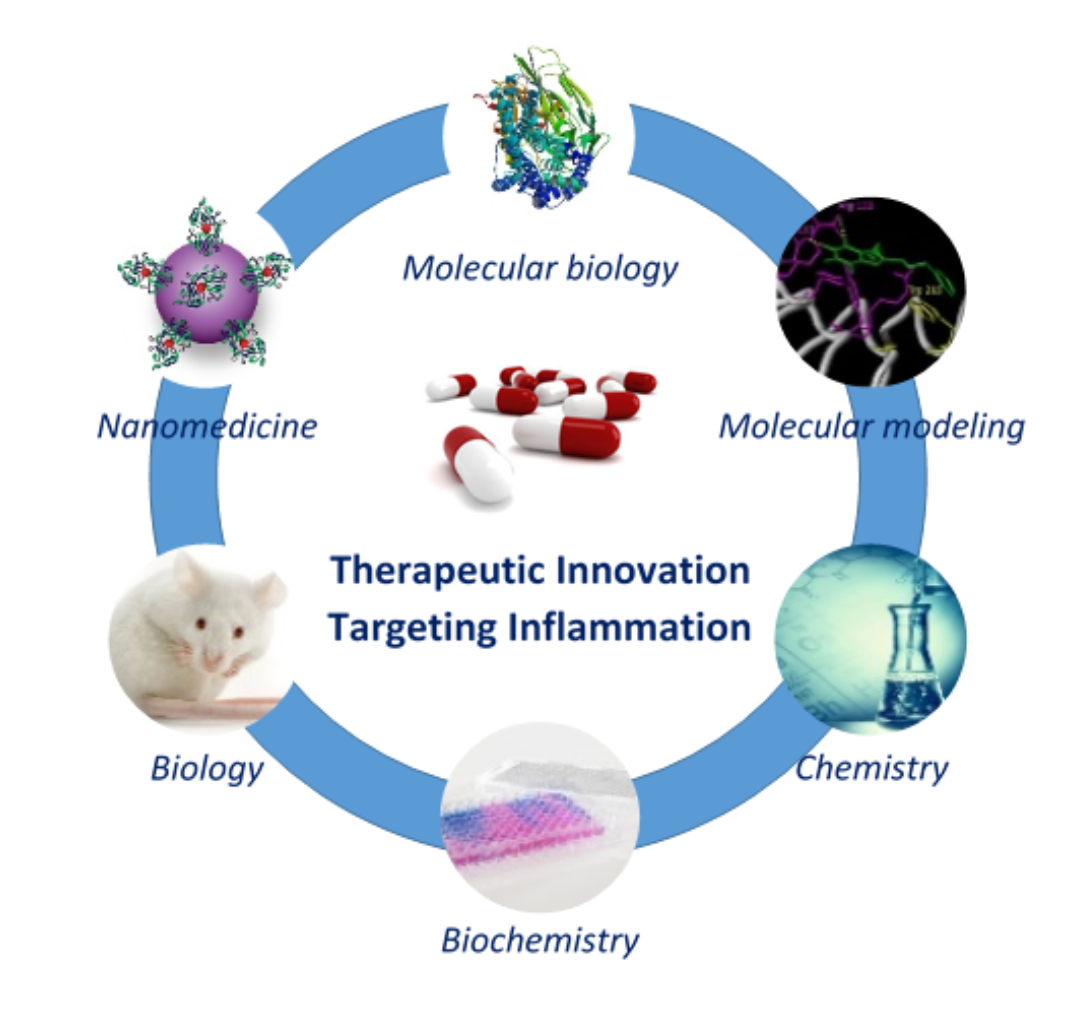

Innovation thérapeutique ciblant l'inflammation

Nos chercheurs visent à identifier des agents thérapeutiques, principes actifs et nanoparticules, ainsi que biomarqueurs susceptibles d’améliorer nettement les stratégies thérapeutiques ciblant les maladies inflammatoires, en particulier les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) et les lésions hépatiques causées par l’ischémie-reperfusion (I/R). De l’identification de la cible jusqu’à l’évaluation pharmacologique in vivo, ces projets sont menés en combinant la modélisation moléculaire, la vectorisation, la bio analyse, la synthèse chimique et les bio-banques. La thématique liée aux nanoparticules a évolué et les travaux issus des recherches en nanomédecine sont désormais valorisés au sein d'une start-up. |

|

Thématiques de rechercheNous développons des molécules avec un profil anti-inflammatoire avéré contre deux cibles thérapeutiques : (i) RIPK2, une kinase impliquée dans la voie de signalisation de récepteurs de l'immunité innée dont les récepteurs de type NOD (NLR) : NOD1 et NOD2 (thématique 1) et (ii) le récepteur-canal P2X7 (thématique 2). Parallèlement, nous développons des outils pharmacologiques afin d’étudier les fonctions immuno-modulatrices de l’enzyme parasitaire P28GST de S. Haematobium dans la maladie de Crohn (thématique 3).

Chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, le diagnostic est actuellement centré sur les symptômes en se focalisant sur les épisodes tardifs de la maladie et néglige les mécanismes pathogéniques sous-jacent. Il y a un énorme besoin d’identifier des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques dans ces maladies afin d’améliorer le diagnostic de la maladie et de ses complications mais aussi pour mieux comprendre la complexité des mécanismes pathogéniques responsables des manifestations cliniques de la maladie. Ces analyses devraient conduire à améliorer la conception d’essais cliniques appropriés pour déterminer les effets du traitement. Nous nous focalisons principalement sur l’hépatite alcoolique (thématique 4), la fibrose intestinale induite par les MICI (thématique 5) ainsi que la fibrose pulmonaire et dermique causées par la sclérose systémique (thématique 6). |